Chavismo mengedepankan ideologi populisme kiri dengan klaim mewakili rakyat kecil, melawan elit politik, bisnis, dan asing. Kedua, nasionalisme sumber daya alam. Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar nomor satu, Venezuela melakukan nasionalisasi industri minyak dan jadi alat redistribusi sosial. Ketiga, anti-imperialisme AS. Venezuela memosisikan AS sebagai musuh utama yang dianggap mencampuri kedaulatan Amerika Latin. Keempat, negara kuat tapi institusi lemah. Kekuasaan negara terpusat di lingkaran eksekutif, dengan pelemahan parlemen, pengadilan, serta media independen. Sehingga, kekayaan negara cenderung menjadi aset dan sumber rente para elit politik negara ini.

Setelah Chávez meninggal, Nicolás Maduro mewarisi kekuasaan ini. Sayangnya, di bawah Maduro, Chavismo kehilangan karisma Chávez dan menjadi lebih represif, sangat bergantung pada militer dan aparat keamanan. Ini membuat AS dengan narasi besar 'demokrasi'-nya punya justifikasi memasuki urusan rumah tangga Venezuela dengan alasan membantu rakyat Venezuela.

Pada era Barack Obama, kebijakan AS terhadap Amerika Latin cenderung defensif dan hati-hati dengan tetap mengurangi konflik terbuka, mengandalkan institusi multilateral, dan menekankan pada soft power. AS juga menggunakan legitimasi internasional dengan menerapkan sanksi terbatas soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan otoritarianisme yang terjadi di Venezuela.

Pada era Joe Biden, keterlibatan AS terhadap politik Venezuela mengikuti kerangka Obama, dengan mempertahankan sanksi akan tetapi belum ada terobosan besar. Alhasil, beberapa rival AS justru berhasil merapat dengan Venezuela, seperti China yang berhasil jadi mitra dagang, dan Rusia yang terlibat semakin dalam dengan militernya.

Era Donald Trump kali kedua ini jadi penanda berakhirnya sikap menghindari konflik terbuka. Sebaliknya Trump lebih mengedepankan unilateralisme dan koersi secara langsung dengan memaksimalkan sanksi, ancaman militer, hingga penangkapan kepala negara.

Berbeda dengan Obama dan Biden, Trump agaknya melihat Venezuela sebagai simpul utama persaingan global dengan China dan Rusia.

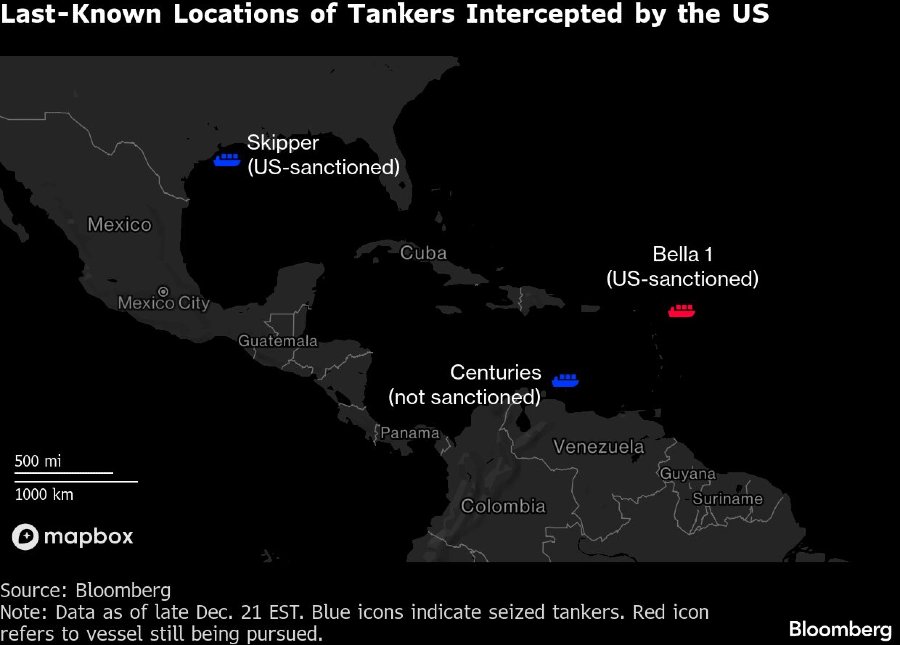

Pada pertengahan Desember 2025, Trump memerintahkan blokade terhadap kapal tanker minyak yang terkena sanksi untuk tidak dapat keluar atau masuk dari Venezuela. Lewat blokade ini, AS mengancam untuk memutus urat nadi ekonomi yang sedang mengalami krisis ini.

"Venezuela kini sepenuhnya dikepung oleh armada terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah AS. Armada ini akan terus membesar, dan guncangan yang mereka rasakan akan menjadi sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya," tulis Trump dalam media sosialnya, seperti dikutip Bloomberg News, Selasa (17/12/2025).

Penangkapan Maduro

Dari memberlakukan sanksi, lalu blokade secara terbuka dengan jumlah armada yang besar, kini aksi koersi itu mencapai puncaknya. Presiden Maduro ditangkap dalam sebuah operasi militer di Caracas, Ibu Kota Venezuela.

Secara resmi, AS menggunakan alasan penangkapan Maduro dengan tuduhan keterlibatan dalam perdagangan narkotika, pencucian uang, dan kejahatan transnasional. Trump menetapkan rezim pemerintahan Maduro sebagai organisasi teroris asing, dan diklaim telah menggunakan minyak dari ladang minyak curian untuk membiayai terorisme narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan.

Dalam kacamata ini, Maduro tidak diperlakukan sebagai kepala negara sah, tapi sebagai pelaku kejahatan internasional. Alhasil AS mengklaim legitimasi hukum untuk menahan dan membawanya ke wilayah hukum AS.

Akan tetapi, alasan hukum ini sebenarnya tak bisa terlepas dari kalkulasi cost-benefit politik dan geopolitik. Maduro bisa disebut sebagai simbol personal Chavismo pasca-Chávez. Menangkap Maduro dapat diartikan sebagai terputusnya figur sentral rezim dan mengirim sinyal bahwa tidak ada aktor yang kebal bagi kekuatan hegemon AS. Meski beberapa kali Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez sempat melawan dengan mengatakan bahwa negaranya adalah negara yang berdaulat atas sumber daya alamnya.

Jika ditarik lebih jauh, penangkapan ini juga jadi sinyal strategis kepada Rusia, China, Iran, dan Kuba, bahwa AS tidak menoleransi pengaruh rival di halaman belakang rumahnya. Banyak analis geopolitik menyebut pencabutan Maduro ini sebagai kembalinya Doktrin Monroe 2.0, atau kembalinya kebijakan hegemonik AS di Amerika Latin dengan gaya abad ke-21.

Sebagai gambaran, doktrin ini diperkenalkan oleh Presiden AS James Monroe pada 1823 yang menegaskan bahwa Eropa tidak boleh ikut campur urusan di Belahan Barat, Amerika Latin adalah wilayah pengaruh AS. Sebagai imbalannya, AS berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan internal Eropa. Kemudian, doktrin ini menjadi alasan pembenaran intervensi AS di Amerika Latin selama lebih dari satu abad, baik melalui kudeta terselubung, invasi militer, maupun tekanan ekonomi.

Penangkapan ini jadi tanda adanya pergeseran tajam kebijakan AS. Presiden AS sebelumnya, Obama dan Biden mengusung keterlibatan diplomatik secara intens dan menggunakan soft power. Sementara Trump, lebih koersif dan secara terbuka menyampaikan maksud dan tujuannya. Trump dengan operasi ini semacam memberi penegasan kepada para negara rival, bahwa AS punya kapasitas baik secara militer, ekonomi, maupun politik untuk menjadikan Amerika Latin bukan lagi jadi ruang netral bagi negara rivalnya.

Terlebih, Venezuela punya cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Dengan cadangan sekitar 303 miliar barel, setara dengan 20% sumber daya minyak dunia, ini tentu jadi benefit yang besar di tengah kebutuhan energi dunia, ketimbang cost yang harus dikeluarkan AS dalam operasi penangkapan tersebut.

“Kami akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak AS yang sangat besar, yang terbesar di mana pun di dunia, untuk masuk, menginvestasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, terutama infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut,” ujar Trump, seperti dikutip Bloomberg News (4/1/2026).

Cadangan Minyak Banyak, Rakyat Hidup Miskin

Venezuela kaya akan cadangan minyak mentah, tapi pertumbuhan ekonomi negara ini justru lambat, rakyatnya berada dalam kemiskinan, dan secara ironis mengalami krisis bahan bakar minyak.

Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak 2016 saat harga minyak dunia jatuh, Venezuela mengalami hiperinflasi ekstrem. Pada 2018, mata uang Venezuela bolivar ambruk dan membuat nilai tukar 1 dolar AS setara dengan 6,3 juta bolivar. Hiperinflasi ini kemudian membuat Venezuela mencetak mata uang bolivar dalam pecahan 200 ribu, 500 ribu, dan 1 juta.

Pada saat yang sama, pemadaman listrik bergilir membuat masyarakat Venezuela hidup dalam kegelapan selama berminggu-minggu. Tidak adanya listrik membuat layanan air mati dan kilang minyak lumpuh. Bahkan, unit gawat darurat hingga transportasi publik juga ikut lumpuh. Para pekerja tak bisa berangkat bekerja, anak-anak tak bisa bersekolah, dan gelombang pemutusan hubungan kerja massal serta penutupan usaha pun terjadi.

Ini terjadi lantaran selama bertahun-tahun, pemerintah Venezuela mengandalkan minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan negara. Selain itu, pemerintah juga menjual bahan bakar dengan harga murah di pasar domestik, bahkan nyaris gratis dengan memberlakukan kontrol harga pada pangan dan energi. Saat harga minyak dunia jatuh, kejatuhan ekonomi Venezuela juga tak terelakkan. Dampaknya, produksi minyak cenderung merugi, terjadi penyelundupan bahan bakar ke negara tetangga, hingga terbentuknya pasar gelap.

Besarnya cadangan minyak di Venezuela juga tak dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan tidak adanya pengawasan fiskal. Hasilnya, pendapatan dari minyak ini tidak merembes ke rakyat dalam bentuk kesejahteraan, karena menjadi sumber rente elit politik dan militer di Venezuela.

Di sisi lain, adanya sanksi dari AS dan sekutunya membatasi ekspor minyak Venezuela, membatasi akses terhadap teknologi kilang, serta terbatasnya akses pembiayaan untuk membangun infrastruktur produksi minyak lebih efisien. Sanksi yang dijatuhkan AS ini memang menargetkan sektor minyak dan keuangan Venezuela, sehingga negara ini tak punya akses terhadap valuta asing.

Terlebih, China sebagai rival AS ikut memproduksi minyak di Venezuela lewat usaha patungan jangka panjang dengan perusahaan minyak negara, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), dan mengirimkan sebagian besar minyak kepada pembeli China. Pasokan minyak dan harga jual minyak yang didiskon cukup besar ini menjadi jaminan atas pinjaman bernilai miliaran dolar yang dikucurkan China kepada Venezuela.

Kondisi tersebut membuat AS bersikap seolah-olah menyelamatkan rakyat Venezuela dari krisis yang terjadi, padahal di sisi lain motif utamanya adalah mengambil alih cadangan minyak tersebut untuk kepentingan domestik dan mempertegas posisinya di panggung ekonomi-politik internasional melawan musuh bebuyatannya, China.

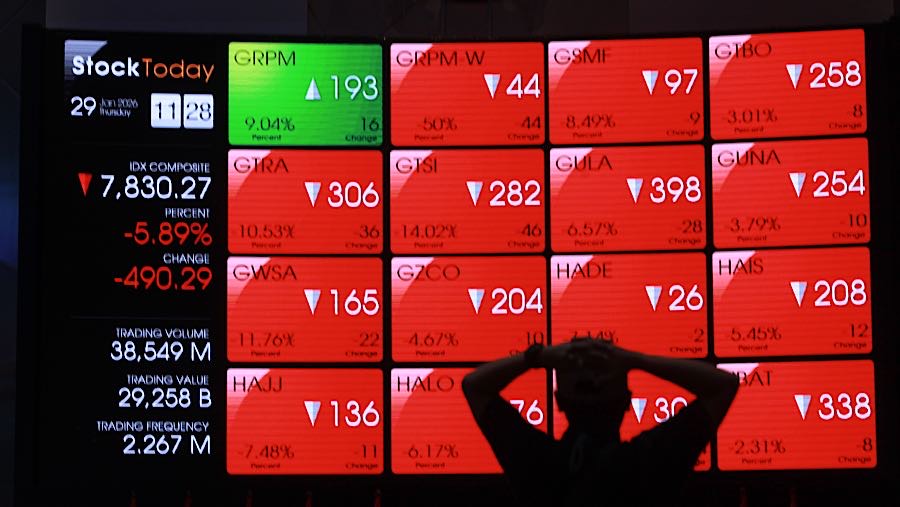

Pengaruh ke Pasar Keuangan

Sebagai salah satu bentuk ketidakstabilan geopolitik, penangkapan Maduro bisa menyebabkan lonjakan ketidakpastian dan menyalakan alarm global risk-off bagi investor. Operasi ini bisa meningkatkan kekhawatiran akan konflik lanjutan, perang proksi, hingga kekhawatiran terhadap pasokan energi. Hal ini kemudian akan mendorong investor global mengurangi eksposurnya di pasar negara berkembang.

Perubahan strategi kebijakan luar negeri AS dari keterlibatan diplomatik menjadi semakin koersif ini dapat memperkuat posisi tawar dolar AS.

Bagi pasar keuangan di kawasan Asia, penguatan dolar AS akibat eskalasi geopolitik punya konsekuensi pelemahan mata uang, khususnya rupiah Indonesia, peso Filipina, baht Thailand, dan rupee India akan cenderung tertekan. Berbeda dengan yen Jepang yang kadang masih berfungsi sebagai aset safe haven.

Tekanan terhadap mata uang negara-negara tersebut, khususnya pasar Indonesia lantaran masih adanya ketergantungan pada pembiayaan eksternal, defisit transaksi, serta tingginya kepemilikan asing di pasar obligasi. Krisis Venezuela ini menambah beban dalam lanskap global yang sudah cenderung rapuh seperti konflik Rusia-Ukraina, perlambatan ekonomi China, dan ketegangan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan adanya tambahan ketidakpastian ini, pasar keuangan khususnya di kawasan Asia, yang kerap bergerak berdasarkan persepsi risiko, akan terdampak. Akibatnya, mata uang negara berkembang dapat diperdagangkan dengan risk premium atau kompensasi atas risiko ekstra yang lebih tinggi. Bahkan bagi negara dengan fundamental ekonomi yang relatif solid sekalipun, bisa jadi tidak sepenuhnya kebal dari tekanan eksternal semacam ini.

Bagi negara-negara di kawasan seperti Indonesia, tantangannya bukan hanya menjaga fundamental domestik tetap solid, tapi juga bagaimana mengelola volatilitas eksternal yang semakin sering muncul akibat dinamika geopolitik di luar kendali kawasan.

(riset/aji)