“Dengan harga Brent yang kini mendekati level US$80 per barel, dunia dihadapkan pada risiko tekanan inflasi yang dipicu harga minyak, serta dampaknya terhadap pertumbuhan,” ujar Fiona Lim, analis strategi mata uang senior di Malayan Banking Berhad. “Mata uang Asia yang pro-siklus—terutama negara-negara pengimpor minyak bersih—masih menjadi yang paling terdampak.”

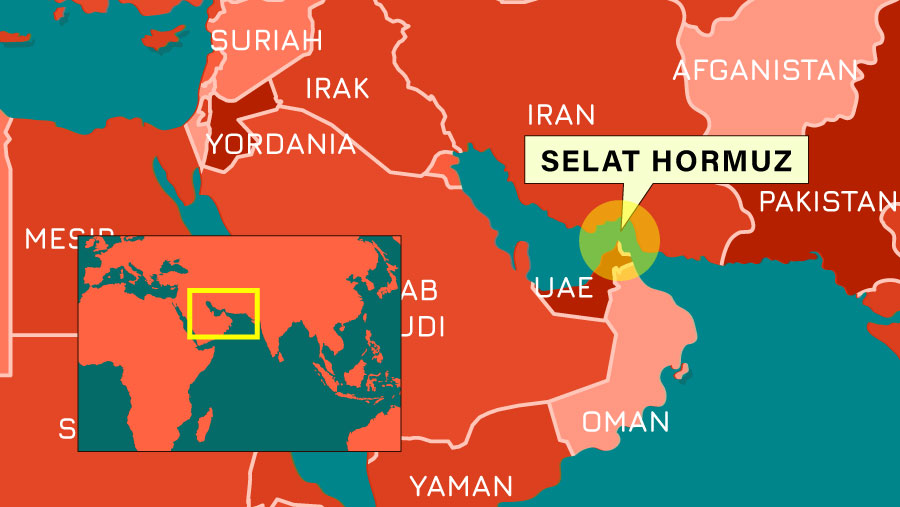

Gejolak ini juga berisiko menggoyang reli pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal, yang sebelumnya mencatat arus masuk besar karena investor global menghindari aset-aset AS di tengah pelemahan dolar. Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital ekspor minyak dari Timur Tengah, turut diawasi ketat investor, menyusul peringatan balasan dari Teheran.

Menunjukkan potensi dampak lebih luas, korelasi 30 hari antara kontrak berjangka minyak Brent dan Asia Dollar Spot Index saat ini berada pada level negatif tertinggi sejak Maret 2022, yaitu -0,45, menurut perhitungan Bloomberg.

Wells Fargo & Co memperkirakan rupee India, won Korea, baht Thailand, dan peso Filipina menjadi mata uang yang paling rentan terhadap tekanan. Posisi beli yang terlalu jenuh (overbought) pada won, disusul baht, diperkirakan akan memicu kinerja yang buruk dalam jangka pendek, ujar Chidu Narayanan, kepala strategi makro Asia Pasifik di perusahaan tersebut.

Di pasar saham, bursa Taiwan mencatat salah satu penurunan terbesar. Saham-saham teknologi ikut merosot di tengah kekhawatiran bahwa AS akan mencabut izin ekspor teknologi ke China.

Investor, menurut Robin Brooks—peneliti senior di program ekonomi global dan pembangunan Brookings Institution—tengah berbondong-bondong masuk ke pasar negara berkembang (EM) saat Trump mengumumkan serangan ke Iran. “Hal ini meningkatkan risiko pembalikan arus modal secara drastis, yang bisa melemahkan mata uang negara berkembang secara tajam,” tulisnya dalam sebuah catatan.

(bbn)