Lalu, pasca krisis 1998, Indonesia mengajukan bantuan internasional kepada Dana Moneter Internasional (IMF), untuk stabilisasi perekonomian yang runtuh lantaran jatuhnya nilai tukar rupiah, dan terjadinya krisis kepercayaan. Selain IMF, bantuan juga datang dari Bank Dunia, dan Asia Development Bank, serta bantuan bilateral (hubungan kerjasama dua negara) dari negara-negara sahabat.

Tentu bantuan ini tidak gratis, dan datang dengan syarat yang ketat, khususnya dari IMF sebagai juru bicara gagasan tentang tata kelola pemerintahan. Ibaratnya, Indonesia mau mengajukan pinjaman sebagai debitur, tentu IMF sebagai kreditur perlu memberi syarat agar Indonesia eligible atau layak dipinjami pendanaan, supaya tidak 'rungkad'.

Dengan membuka diri pada keterhubungan ekonomi global lewat pasar bebas itulah, Indonesia menerima konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti pilihan tersebut. Komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar mendapat bantuan dari IMF membuka jalan reformasi di beberapa lembaga dan institusi domestik.

Mengingat kondisi struktur ekonomi yang ada, serta kemampuan saat itu, pemerintah sangat membutuhkan arus modal asing untuk membantu negara keluar dari krisis ekonomi. Bahkan sampai saat ini, faktanya negara ini masih membutuhkan modal asing untuk membiayai pembangunan. Setuju atau tidak, begitu kondisinya.

Lalu, saat Indonesia memilih bergabung ke dalam mekanisme pasar bebas, seharusnya paham bahwa kedaulatan ekonomi di era globalisasi bukan ditentukan seberapa besar negara bisa mengatur, tapi bagaimana negara mampu meyakinkan pasar (yang terdiri dari investor lintas negara) bahwa intervensinya tidak akan merusak prospek pertumbuhan.

Dalam sistem pasar ini, kekuasaan negara sebenarnya tidak benar-benar hilang, tapi dia harus dibatasi, dinegosiasikan, dan diuji secara terus menerus oleh pasar melalui kinerja ekonominya.

Sejarah mencatat, kegagalan kinerja ekonomi dalam sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi kerap menjadi penyebab paling mendasar di balik keruntuhan rezim-rezim otoriter. Krisis ekonomi kerap membuat rakyat menimbang ulang kompetensi pemerintahnya.

Pada kasus yang paling berat, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi membuat mereka menuntut perubahan atau pergantian rezim.

Memang, kenapa kekuasaan negara harus dibatasi?

Menurut Pranab Bardhan, Ekonom sekaligus Profesor Emeritus of Economics di Universitas Berkeley, kekuasaan negara yang terlalu besar akan bersifat predatoris dan pada akhirnya akan membuat kegagalan mekanisme pasar serta berkontribusi pada perlambatan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, predatoris artinya negara menggunakan kekuasaannya bukan untuk mengatur dan melindungi, tapi untuk menyedot, memaksa, atau menguasai sumber daya demi kepentingan jangka pendek penguasa atau kelompok tertentu. Ciri-ciri negara predatoris dapat dilihat pada aturan berubah mendadak tanpa kepastian hukum, regulasi dalam bentuk izin atau pajak yang dipakai sebagai alat tekanan, aset swasta dipaksa berkontribusi tanpa kejelasan imbal balik, melakukan upaya monopoli, dan yang paling berbahaya adalah keputusan ekonomi didorong oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan produktivitas.

Ini sejalan dengan pandangan ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang menyebut, negara yang dioperasikan secara ekstraktif (tidak inklusif) akan membuat negara itu gagal.

Dalam buku Why Nations Fail, kedua ekonom ini berargumen bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara bukan ditentukan oleh geografi, budaya, atau nasib. Apalagi ditentukan berdasarkan kebahagiaan warga negaranya. Jadi bahagia-tidaknya warga negara, bukan jadi indikator keberhasilan sebuah negara.

Lantas apa yang bisa bikin negara berhasil?

Jawabannya, ada pada jenis institusi politik dan ekonomi yang dijalankannya. Mereka membedakan dua tipe besar: ekstraktif dan inklusif. Negara yang dijalankan secara ekstraktif menggunakan kekuasaan politik untuk menyedot sumber daya, baik dari alam maupun dari masyarakat, demi kepentingan segelintir elit.

Mungkin negara bisa terlihat kuat, stabil, bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tapi pertumbuhan itu rapuh lantaran dibangun di atas paksaan, rente, dan ketidakpastian. Dalam sistem ekstraktif ini, negara cenderung predatoris. Hukum bisa berubah sesuai kepentingan penguasa, hak milik tidak aman, dan inovasi ditekan sebab dapat mengancam status quo.

Sebaliknya, negara dengan institusi inklusif membatasi kekuasaan negara itu sendiri. Kekuasaan tidak digunakan untuk mengekstraksi, tapi untuk menjamin aturan main yang adil. Bagaimana hak milik dilindungi secara aman, tidak ada penyerobotan aset, hukum relatif konsisten, pasar terbuka bagi banyak pelaku usaha bukan hanya usaha milik negara dan keturunannya. Intinya kesempatan ekonomi tidak dimonopoli.

Inklusivitas ini penting untuk menciptakan insentif bagi warga negara lainnya untuk bisa bekerja, berinvestasi, dan berinovasi, tanpa takut hasilnya akan dirampas secara sewenang-wenang oleh negara atau elit yang terafiliasi dengan negara. Dengan begitu, menurut Acemoglu dan Robinson, negara inklusif ini pada akhirnya mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan pertumbuhan sesaat dan terjadi pada satu dua rezim pemerintahan saja.

Peringatan yang datang dari MSCI pada pekan lalu bisa jadi pengingat, bahwa negara ini memang terlibat dalam sistem pasar bebas dan ketentuan-ketentuan yang mengikat (secara tertulis maupun tidak) akan selalu menyertai di dalamnya. Peringatan MSCI ini bisa kita terjemahkan sebagai pengingat tentang batas kuasa negara.

Indeks global seperti MSCI berfungsi sebagai infrastruktur kekuasaan di pasar bebas, yang dapat mengarahkan aliran dana triliunan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) ke pasar domestik.

Maka, setiap kali ada sinyal kebijakan yang dianggap menyimpang, baik berupa ketidakpastian regulasi, ketidakterbukaan, pembatasan modal, atau gangguan terhadap mekanisme pasar, akan langsung diterjemahkan menjadi premi risiko yang lebih tinggi. Hal ini tidak selalu hadir dalam bentuk hukum, perjanjian formal atau traktat perdagangan global, tetapi lewat arus modal (apakah masuk deras, atau keluar), persepsi risiko (tinggi atau rendah) dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi.

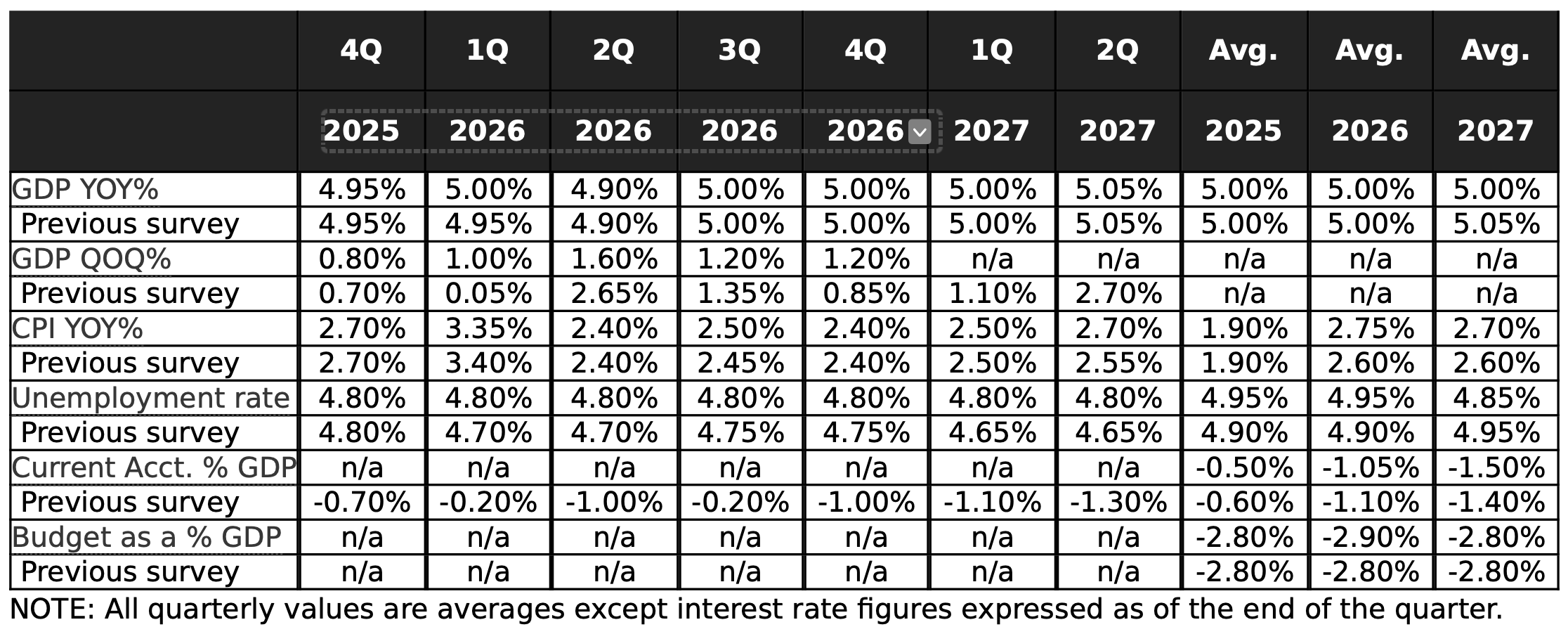

Dan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap dihitung, diprediksi, dan dibicarakan bahkan status atau peringkat negaranya diancam untuk diturunkan atau dinaikkan,itu juga merupakan bentuk konsekuensi pasar bebas itu sendiri. Sebab, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar indikator bagi pelaku pasar, tapi jadi bahasa utama bagi para investor global, lembaga keuangan internasional, dan negara lain, sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam pasar bebas. Ekonomi jadi bahasa universal.

Tapi, perlu diingat, bahwa ekonomi sebagai bahasa tidak dibaca secara terpisah. Para investor, lembaga atau institusi internasional, lembaga pemeringkat, akan membaca ekonomi sebagai bahasa universal agar mereka bisa memahami bagaimana bahasa politik sebuah negara.

Melalui apa? Melalui rangkaian konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, kredibilitas lembaga atau institusi negara. Ekonomi jadi indikator ringkas yang mereka baca untuk menilai apakah negara ini memiliki good governance atau bad governance. Artinya, apakah tata kelola negara ini baik atau buruk.

Jadi, pasar bebas itu baik atau buruk?

Jawabannya, tergantung. Pasar bebas bisa jadi mesin pertumbuhan jika diikuti oleh negara dengan institusi yang inklusif, aturan yang konsisten, dan lembaga yang punya kredibilitas dengan mengandalkan tenaga teknokratis berbasis meritokrasi.

Akan tetapi, sistem pasar bebas ini bisa berubah jadi mesin penghancur ketika posisi negara bersifat predatoris, atau sebaliknya, menyerahkan segalanya tanpa kapasitas mengatur. Jika posisi negara predatoris, akan mematikan persaingan pasar secara adil dan menciptakan kegagalan, atau sebaliknya aktivitas ekonomi memang berjalan, tapi hanya menguntungkan segelintir golongan.

Sehingga, dalam sistem pasar bebas negara perlu menempatkan dirinya secara tepat: cukup berdaulat untuk mengatur, cukup kredibel untuk dipercaya, sekaligus cukup rendah hati untuk tidak memangsa.

Di mana posisi Indonesia?

Immanuel Wallerstein dalam Teori World System mengklasifikasikan negara menjadi empat kategori: core (negara inti), semi-periphery (semi-pinggiran), periphery (negara pinggiran), dan external region (negara pinggiran luar).

Sistem dunia menurut Wallerstein ini merupakan sebuah ekonomi global yang menyatu lewat mekanisme pasar. Negara inti memiliki teknologi maju dan industri bernilai tambah tinggi, menguasa keuangan global, dan memiliki institusi negara kuat dan stabil. Seperti, AS, Jerman, Jepang, dan Inggris.

Sementara negara semi-periphery berada di posisi tengah. Negara ini memiliki industrialiasasi level sedang hingga maju, memiliki industri manufaktur dan teknologi meski belum dominan, serta memiliki struktur ekonomi lebih beragam daripada negara pinggiran. Peran negara ini jadi penyangga sistem, seperti China, India, Brasil, Meksiko, Turki, dan Indonesia.

Sedangkan negara pinggiran (periphery) memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor bahan mentah atau tenaga kerja murah, serta ketergantungan tinggi pada negara inti, baik dari modal, pasar, dan teknologi. Misalnya, sebagian negara di Asia Selatan dan Amerika Latin.

Terakhir, negara pinggiran luar (external region) tidak terlalu banyak terlibat dalam perdagangan global, dan hampir tidak terintegrasi dengan pasar bebas.

Sistem dunia ini menempatkan negara-negara berdasarkan perannya dalam ekonomi global, bukan sekadar berdasarkan tingkat pendapatannya. Meski terkesan hierarkis, tetapi Wallerstein menekankan bahwa posisi negara tidak permanen dalam sistem ini. Artinya, dengan perubahan struktural sebuah negara dimungkinkan untuk 'naik kelas' dalam sistem dunia ini.

Dalam konteks ancaman MSCI, Indonesia dapat terdepak dari kategori negara semi-periphery (emerging market) menjadi periphery (frontier market). Jika dibiarkan, posisi Indonesia dapat 'turun kasta' dan membuat investor global berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di pasar domestik.

Bagaimana agar Indonesia tetap relevan dalam pasar bebas?

Pertama, Indonesia harus bisa menyajikan pertumbuhan ekonomi yang kredibel dan konsisten, bukan tinggi sesaat, lalu menyusut kemudian. Bukan cuma angka-angka yang tersaji dalam statistik dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi ekonomi yang benar-benar berkualitas.

Maka, apakah ekonomi ditopang oleh konsumsi jangka pendek, atau investasi produktif yang mungkin hasilnya baru terasa setelah satu dekade, apakah menciptakan lapangan kerja, atau tidak. Tanpa itu, Indonesia akan tetap diposisikan sebagai negara ‘pinggiran’ yang mudah dimasuki, mudah pula ditinggalkan oleh investor global.

Kedua, kepastian aturan dan dapat diprediksi. Jika kebijakan, baik itu pajak, ekspor-impor, industri, atau sektor keuangan, dibuat berbasis proses yang jelas, transparan, dan kredibel, maka pelaku pasar atau investor global akan kembali memperhitungkan posisi Indonesia.

Tak heran jika MSCI menuntut fundamental investability di pasar saham domestik, alias sejauh mana suatu pasar benar-benar bisa dan aman untuk diinvestasikan oleh investor global, bukan hanya dari sisi kinerja ekonomi, tapi transparansi kepemilikan, kualitas data, likuiditas, kepastian aturan, serta integritas pembentukan harga.

Ketiga, negara dan institusi di dalamnya, khususnya lembaga ekonomi, perlu diisi dengan orang-orang yang punya rekam jejak, pengalaman, integritas, dan apolitis, dalam arti tidak terlibat politik praktis murni bekerja sebagai teknokratik. Meski dalam kalkulasi politik domestik agaknya hal ini sulit diterapkan, paling tidak porsinya berimbang antara teknokrat dan pejabat partai. Selain itu, pemimpin juga punya kemampuan untuk mengorkestrasi keduanya.

Dengan begitu, pasar akan kembali percaya, bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan pasar, berbasis data, dan kondisi ekonomi. Bukan kalkulasi politik.

(dsp)