“Akibatnya, secara bisnis mungkin tidak lagi viable, bahkan terpaksa tutup,” tutur Habib.

Analisis Konsekuensi

Untuk itu, Habib menilai saat agenda hilirisasi nikel akan dilanjutkan, pemerintah sebaiknya memperhatikan setiap konsekuensi dari kebijakan tersebut agar tidak mengulang kesalahan yang terjadi sebelumnya.

Dia mencontohkan saat bijih nikel pertama kali dilarang ekspor pada 2020, Indonesia menggelontorkan sederet insentif fiskal untuk investor yang membangun smelter.

Akan tetapi, pemerintah saat itu tidak memberi syarat agar insentif itu diberikan hanya pada smelter yang berorientasi ekspor dan mengadopsi standar environmental, social, and governance (ESG) internasional, atau yang bertujuan untuk memproduksi bahan baku baterai.

“Jadinya, insentif fiskalnya itu terlalu blanket, sehingga banyak smelter ini bermunculan, tetapi rerata memproduksi intermediate goods untuk stainless steel, bukan untuk baterai EV. Jadi tidak betul-betul menjawab apa yang menjadi kebutuhan Indonesia,” kata Habib.

“Indonesia memang tidak pernah melakukan perhitungan sebelumnya terkait dengan konsekuensi dari agenda hilirisasi ini. Ketika hilirisasi dilakukan kan Indonesia hanya bilang; ‘Oke stop ekspor bijih nikel’, tetapi tidak pernah menghitung kalau misalnya; ‘Oh ternyata banyak ya smelter ini’. Jadinya kayak gitu, [smelter yang dibangun kebanyakan] RKEF yang memproduksi feronikel.”

Belum lagi, dia menilai smelter pirometalurgi cenderung rakus energi—serta banyak menyerap energi dari bahan bakar fosil — serta lebih bersifat polutan dibandingkan dengan smelter hidrometalurgi.

Senada dengan Habib, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menjelaskan persaingan bisnis smelter RKEF di dalam negeri sudah sangat jenuh, lantaran saat periode awal booming komoditas nikel, pembangunan smelter pirometalurgi dilakukan secara jorjoran.

“Saat itu pemerintah tidak membuat perencanaan yang baik dan kebijakan yang ketat. Walhasil, saat ini harga nikel menurun dan smelter yang terbangun telanjur sudah banyak, sehingga menjadi tidak sehat dalam konteks ekosistem industri nikel,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (6/3/2025).

Bisman juga berpendapat pemerintah perlu secara tegas melakukan moratorium proyek smelter nikel pirometalurgi atau setidaknya selektif dalam menerbitkan izin smelter. Hanya proyek smelter yang benar-benar memiliki skala keekonomian dan teknologi terbaik yang sebaiknya diizinkan untuk berlanjut.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan ada moratorium pembangunan smelter nikel pirometalurgi.

“Sampai sekarang belum ada [moratorium],” kata Tri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (26/2/20025).

Tri menyebut pemerintah akan mengoptimalkan produk turunan nikel melalui program hilirisasi tahap lanjut. Dengan demikian, pemerintah akan memilah mana smelter yang sudah jenuh dan yang belum jenuh.

“Sedang dalam evaluasi lah. [Smelter] yang mana yang harus optimal misalnya mau dioptimalkan untuk [memproduksi bahan baku baterai] EV [electric vehicle/kendaraan listrik]. Misalnya dioptimalkan untuk produk-produk lain, kira-kira gitu.”

Sekadar catatan, smelter nikel pirometalurgi menggunakan teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) dan mengolah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit untuk menjadi ferronikel sebagai bahan baku baja nirkarat.

Sementara itu, smelter nikel hidrometalurgi dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) mengolah bijih nikel kadar rendah atau limonit menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

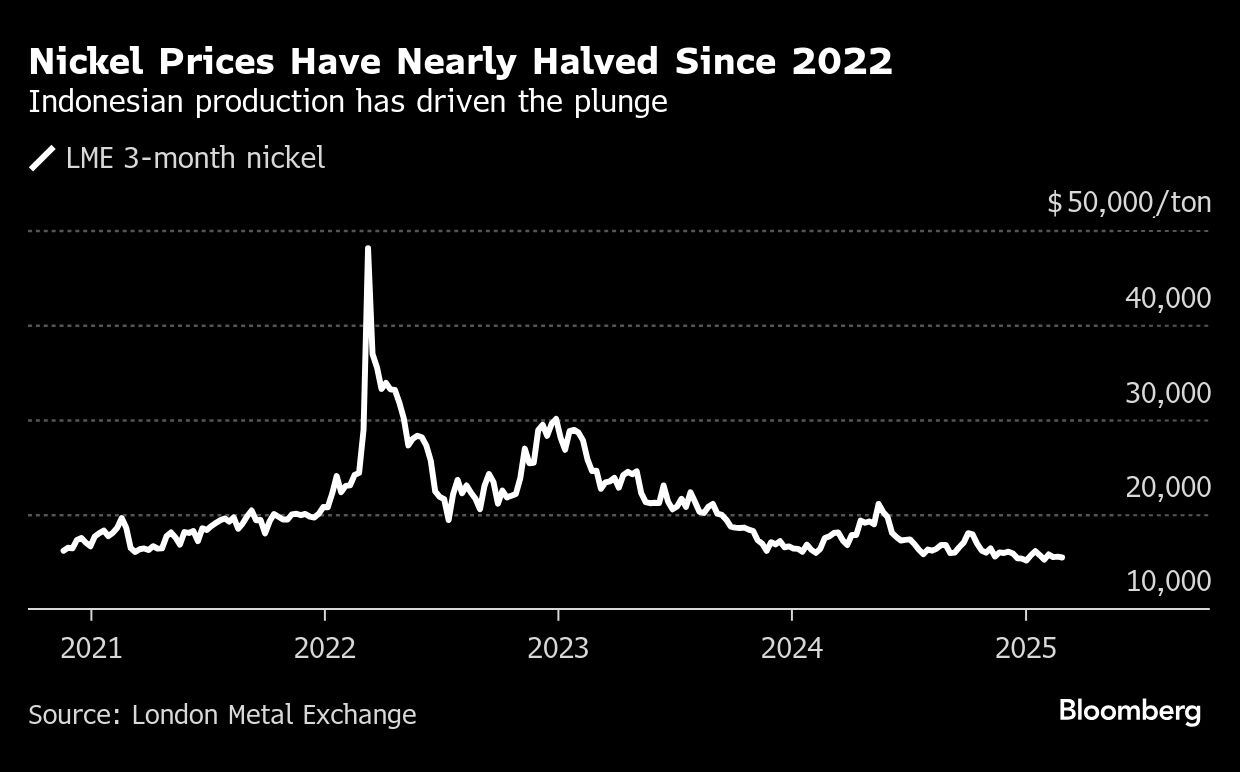

Berbanding terbalik dengan pesatnya pertumbuhan proyek smelter di Indonesia, harga nikel anjlok ke level terendah sejak 2020. Per Rabu (5/3/2025), nikel di London Metal Exchange (LME) dilego di harga US$15.901/ton, turun 0,51% dari hari sebelumnya.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey sebelumnya mengatakan kapasitas smelter bertambah karena hadirnya sejumlah proyek baru. Dengan demikian, permintaan nikel dari industri pengolahan tahun ini diyakini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

Meidy menyebut pertumbuhan permintaan nikel untuk smelter tahun ini bisa mencapai 20%. Jika tahun lalu permintaan nikel sekitar 260 juta ton bijih nikel, tahun ini bisa mencapai sekitar 300 juta ton.

Adapun, Kementerian ESDM pada akhir 2024 mendata Indonesia memiliki 190 proyek smelter nikel; terdiri dari 54 yang sudah beroperasi, 120 yang sedang tahap konstruksi, dan 16 dalam tahap perencanaan.

Dari 190 proyek tersebut, hanya 8 atau 9 smelter yang memiliki teknologi berbasis HPAL dan sisanya berbasis RKEF.

Proyeksi kebutuhan bijih nikel berada pada level 200.000 ton untuk 54 smelter yang sudah beroperasi, padahal cadangan eksisting nikel Indonesia saat ini adalah sekitar 5,3 miliar ton.

Dengan asumsi 190 smelter bakal beroperasi dan kebutuhan bijih nikel bakal meningkat 3 kali lipat, Kementerian ESDM memproyeksikan industri nikel berisiko selesai 4—5 tahun ke depan bila tidak ada tambahan cadangan.

“Bisa bayangkan kalau nanti seumpama 190 smelter beroperasi, berarti habis nikel kita. Cadangan kita saat ini yang terdata 5,3 miliar ton, kalau pada 2023 kebutuhan [bijih nikel] adalah 200.000 ton, kemudian kita naikkan tiga kali lipat, maka kemungkinan industri kita akan selesai 4—5 tahun ke depan,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq, akhir Oktober.

-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi

(wdh)