Sayangnya, hingga 100 hari pertama kinerja Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo, Bahlil banyak dinilai belum bisa mengintegrasikan atau menerjemahkan keinginan Prabowo di sektor energi.

Bahkan, tidak sedikit yang menilai dia gagal memberikan peta jalan yang jelas untuk transisi energi. Alih-alih, kebijakan-kebijakannya yang justru masih banyak mengandalkan 'solusi semu' yang berpotensi memperburuk krisis lingkungan.

Di sektor swasembada energi pun demikian. Program Cadangan Penyangga Energi (CPE) serta percepatan proyek kilang-kilang raksasa—seperti Grass Root Refinery (GRR) Tuban dan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan — masih tersengal-sengal hingga hari ini.

Jadi, apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan Kementerian ESDM—selaku pengemban tugas sektor energi — dalam mengarahkan kebijakannya untuk mencapai target Prabowo?

Berikut ulasan Bloomberg Technoz ihwal sederet kinerja pemerintah di bidang transisi energi dan swasembada energi selama 100 hari Kabinet Merah Putih:

TRANSISI ENERGI

1. Pensiun PLTU Dianggap Beban, Bukan Peluang

Pernyataan Prabowo mengenai rencana penutupan seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara dalam 15 tahun pada KTT G-20 November tahun lalu di Brasil disambut dengan antusias oleh dunia. Apalagi, Prabowo juga berjanji akan mengembangkan pembangkit EBT berkapasitas 75 gigawat (GW).

Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki rencana yang terperinci untuk memastikan keberhasilan pensiun dini PLTU secara bertahap hingga 2040. Terlebih, per 2023, masih terdapat sebanyak 253 PLTU yang beroperasi di Indonesia.

Komitmen pemadaman PLTU tampak setengah hati ketika dicermati di tataran implementasinya. Salah satu contohnya, rencana penutupan PLTU Cirebon 1 yang hingga kini tak kunjung terealisasi, meskipun telah diumumkan secara luas sebagai bagian dari strategi transisi energi RI.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Atina Rizqiana menjelaskan transisi energi perlu dilihat sebagai peluang, bukan beban. Tanpa perubahan paradigma yang melihat transisi energi sebagai peluang, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan internasional dan gagal memanfaatkan momentum global untuk mendorong pengurangan emisi secara efektif.

“Ditambah lagi Perpres No. 112/2022 yang masih mengizinkan pembangunan PLTU captive menambah daftar bukti bahwa pemerintah belum benar-benar serius dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara,” tegas Atina dalam risetnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memandang, sejauh ini fokus pemerintah masih terpaku pada target jangka panjang melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034. Pemerintah memang mengeklaim RUPTL mencakup rencana pengembangkan pembangkit yang akan didominasi oleh EBT.

Namun, menurut Fabby, kebijakan energi yang diejawantahkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) maupun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) juga belum sejalan dengan keinginan Prabowo.

Hal itu tecermin dari target KEN yang justru dimundurkan dari 2025 menjadi 2030, meskipun hingga 2060 pemerintah menargetkan target bauran EBT dalam sumber energi primer RI sebesar 70%. Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), target bauran EBT 70% seharusnya dilakukan pada 2045, bukan 2060.

“Jadi delay itu sebenarnya. Jadi belum sejalan dengan maunya Presiden Prabowo, atau belum berhasil lah kalau saya bilang [Kementerian ESDM] menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden secara verbal ya. Itu belum terintegrasi betul-betul,” kata Fabby saat dihubungi.

Di sisi lain, Fabby memandang berdasarkan Perpres No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, PLTU captive harus berakhir pada 2050 begitupun PLTU milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Belakangan, PLN mengubah strateginya setelah tidak bisa mendapatkan pendanaan pensiun dini PLTU pada 2023.

Dalam RUKN, PLTU tidak dipensiunkan lebih awal, tetapi disesuaikan dengan usia ekonomisnya. Walhasil, ketika PLTU telah berusia 30 tahun dan kontraknya selesai, maka tidak akan diperpanjang atau dipensiunkan dini.

“Jadi arahnya gitu. Kenapa? Karena argumentasinya adalah pendanaan yang tersedia tidak ada. Ini yang menjadi major concern bahwa PLN memang fokus melihat pendanaan, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan juga melihat itu,” ujar dia.

“Jadi yang dikhawatirkan oleh pembantu-pembantu Presiden ini adalah dampaknya pada tarif listrik. Kalau PLTU lebih cepat dimatikan, menurut mereka, tarif listriknya akan lebih tinggi. Akibatnya, kalau tarif enggak naik, subsidinya bertambah, logikanya begitu.”

Pada saat bersamaan, kata Fabby, pemerintah malah memberikan subsidi pada batu bara dalam bentuk kebijakan domestic market obligation (DMO) US$70/ton kepada PLN. Meskipun harga batu bara naik, PLN tetap bisa mengoperasikan PLTU dengan membeli batu bara murah dan tidak membangun energi terbarukan.

Kendati batu bara untuk PLTU masih disubsidi, Fabby menyebut biaya produksi listrik tetap tinggi setiap tahunnya. Sejumlah pelanggan penerima kategori subsidi listrik padahal telah dibatasi oleh pemerintah.

“Padahal PLTU-nya tambah banyak dan PLTU harga dari subsidi, kenapa tuh? Berarti kan ada yang enggak beres dengan perhitungan pemerintah. Atau biaya produksi PLN kok enggak ada yang menyadari sih?" ucapnya.

“Dahulu kan bilangnya kalau PLTU banyak, listriknya murah. Di atas kertas begitu, tetapi kok subsidinya naik terus? Harga pembangkitan tenaga listrik naik terus? Walaupun sudah ada upaya, efisiensi, segala macam dari PLN ya, tetapi subsidinya naik terus loh.”

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi subsidi listrik 2024 mencapai Rp75,8 triliun atau 42,7% dari realisasi belanja subsidi energi. Jumlah tersebut 10,4% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dengan output diperkirakan mencapai 68,5 terrawatt-hour (TWh)

Menurut Fabby, ketimbang mempertahankan subsidi batu bara dalam bentuk DMO kepada PLN, pemerintah dapat menggantinya dengan pembangit listrik tenaga surya (PLTS) ditambah battery energy storage system (BESS). Selain itu, angin dan BESS ataupun PLTA ditambah BESS.

“Bahkan, di beberapa tempat lain, PLTA yang minihidro itu bisa saja lebih murah daripada PLTU, tergantung sistemnya kan. Artinya, PLN sebenarnya di dalam perencanaannya bisa membangun pembangkit renewables, tetapi lebih murah. Jadi, Kementerian Keuangan enggak hanya menghitung hari ini. Harus dilihat pada masa mendatang bagaimana sistemnya. Karena sistem kita kan regulated, bukan market based,” jelas Fabby.

2. Hilirisasi Batu Bara Terlalu 'Dipaksakan'

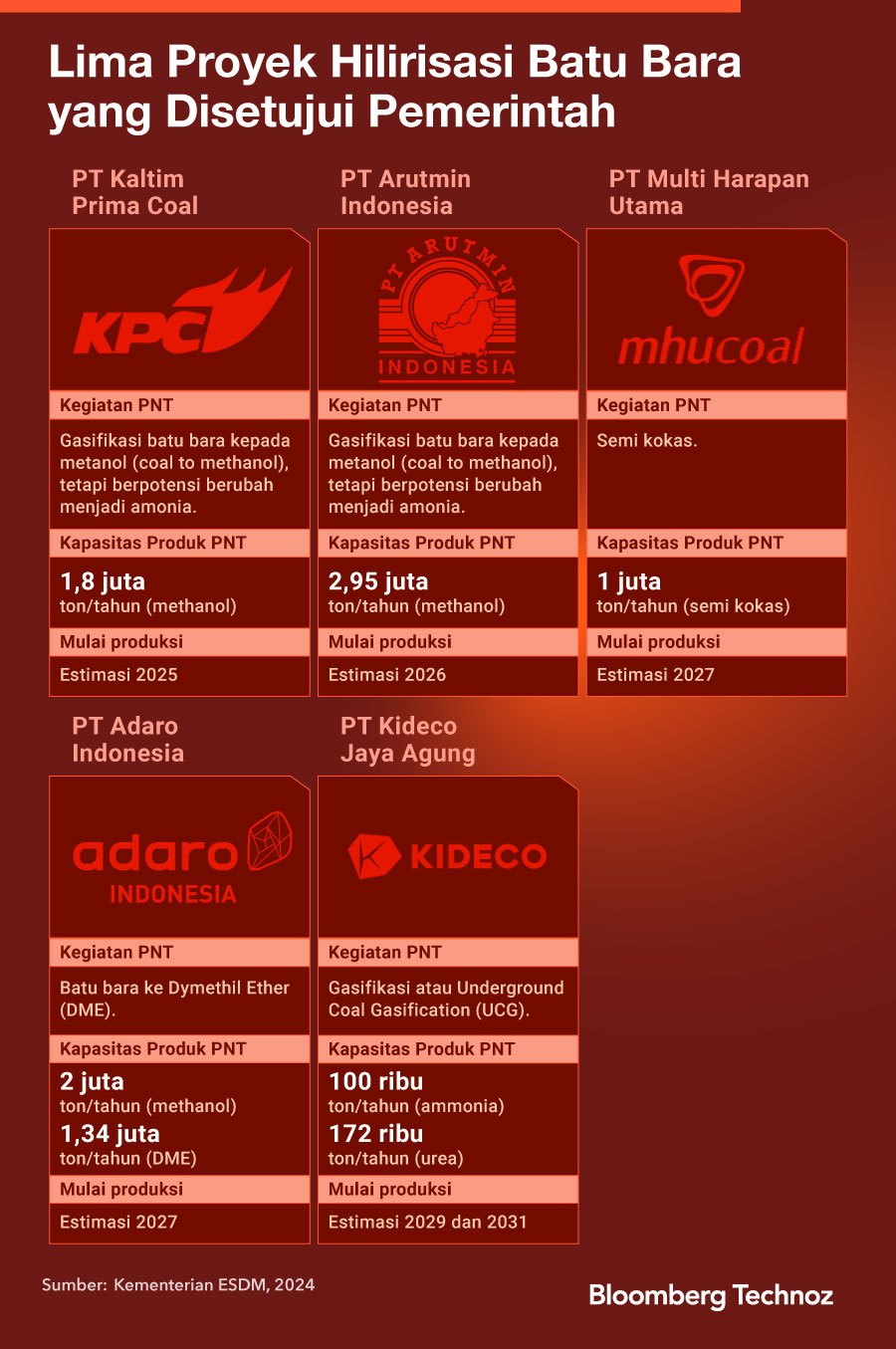

Dalam pernyataannya belum lama ini, Bahlil menekankan pemerintah tetap akan mendorong hilirisasi batu bara melalui gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME).

Dia kukuh berpegang bahwa produk DME itu bakal berperan krusial sebagai pengganti gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini masih diimpor sekitar Rp7 triliun per tahun dan membebani keuangan negara.

"DME, hilirisasi batu bara kan dahulu juga pernah kita dorong untuk DME sebagai substitusi daripada LPG. Sekarang, kita mau dorong lagi untuk bangun DME," ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, Jumat (10/1/2025).

Bahkan, lahan-lahan eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diwajibkan oleh pemerintah untuk menjalankan proyek hilirisasi. Selain DME, Bahlil menyebut ada juga peluang hilirisasi batu bara menjadi metanol.

Ambisi gasifikasi batu bara menjadi DME seharusnya menjadi megaproyek yang dipenggawai PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA, tetapi mangkrak setelah ditinggal investornya dari Amerika Serikat (AS) Air Products and Chemicals Inc (APCI) awal 2023.

Dalam kesempatan lain, holding BUMN pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) melalui PTBA saat ini juga sedang menggali pengembangan hilirisasi batu bara menjadi produk yang lebih bernilai tambah, selain DME.

Komoditas tambang yang kaya di Indonesia ini dinilai bisa menjadi salah satu pendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Ada arah di mana hilirisasi batu bara akan dikembangkan dengan mengolahnya menjadi anoda, yang notabene merupakan komponen dari baterai EV.

Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengatakan hilirisasi batu bara menjadi DME untuk substitusi impor LPG bukan lagi ide masuk akal. Netback dari DME tidak bisa bersaing dengan LPG yang berasal dari impor dan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Sekadar catatan, nilai netback adalah probabilitas harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen atau pembeli untuk mendapatkan sumber energi tertentu.

Hal tersebut yang pada akhirnya melandasi hengkangnya APCI dari proyek penghiliran batu bara menjadi DME oleh PTBA, yang menyebabkan megaproyek substitusi impor LPG itu terkatung-katung hingga saat ini.

“Ada satu studi, kenapa kok [APCI] pull out di Sumatra Selatan? Dihitung netback. Dihitung kalah [bersaing dengan LPG impor]. Kecuali harga batu bara di itu US$15/ton. Kalau ini US$15 dia compatible dengan harga LPG,” ujar Purnomo kepada Bloomberg Technoz, akhir Oktober 2024.

Purnomo menggarisbawahi perbandingan antara LPG dengan DME tidak berada pada level yang sama atau apple to apple.

Dalam kaitan itu, Celios juga memandang upaya pemerintah memaksakan hilirisasi batu bara mencerminkan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek, alih-alih dampak sosial dan ekologis.

Proyek-proyek hilirisasi batu bara ini juga kerap tidak disertai dengan evaluasi mendalam terhadap emisi karbon dan dampak lingkungan jangka panjang. Kebijakan tersebut, menurut Celios, justru berpotensi menghambat upaya global untuk menurunkan emisi karbon, di mana sektor energi di Indonesia menyumbang sekitar 40% dari total emisi nasional.

3. Solusi Semu Biomassa dan Tangkap Karbon

Dalam upaya transisi energi, Pemerintah Indonesia masih mengandalkan 'solusi semu' seperti co-firing biomassa dan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS)/carbon capture utilization and storage (CCUS), yang di tingkat global dianggap sebagai greenwashing untuk melanggengkan industri migas.

Di Indonesia, co-firing biomassa di PLTU kerap dipromosikan sebagai upaya menurunkan emisi karbon. Namun, data menunjukkan bahwa proses ini sebenarnya hanya mampu mengurangi emisi karbon dalam jumlah yang sedikit, sementara polusi udara dari pembakaran biomassa tetap signifikan.

Menurut laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), co-firing di PLTU menghasilkan tambahan emisi metana dari biomassa yang tidak sepenuhnya terbakar, serta meningkatkan risiko alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan biomassa.

Di sisi lain, Fabby dari IESR memandang pemerintah belum secara serius memikirkan implikasi terhadap biaya dengan adanya co-firing. Selama ini, hanya ada diskusi dalam tataran seminar saja.

Ketika ingin mengganti 20% batu bara dengan biomassa, pemerintah perlu menghitung seberapa besar implikasi lahan yang digunakan terhadap kawasan lain seperti hutan, pertanian, dan perkebunan.

“[Isu] yang sekarang terjadi kan banyak tuh kebun-kebun punya Perhutani, misalnya PTPN, itu kan mau diubah dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa masuk biomassa ke PLN. Nah, itu pernah enggak dihitung? Benar tidak pemerintah menghitung?" ujarnya.

Di sisi lain, teknologi CCS/CCUS sering digembar-gemborkan sebagai solusi untuk menangkap emisi karbon dari pembangkit listrik berbasis fosil. Namun, teknologi ini belum terbukti efektif secara skala besar dan memiliki biaya implementasi yang sangat tinggi.

Perkembangan terbaru, pemerintah dan ExxonMobil resmi menandatangani nota kesepahaman untuk rencana investasi US$10 miliar (atau setara Rp162,8 triliun) di Indonesia. Investasi ini bakal digelontorkan untuk membangun fasilitas untuk CCS dan industri petrokimia di Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fasilitas CCS yang diinvestasikan oleh ExxonMobil bisa mengurangi emisi CO2 sebesar 90% dan harapannya menjadi fasilitas yang beroperasi pertama kali di Indonesia.

Di sisi lain, Global CCS Institute mencatat, dengan rata-rata biaya CCS berkisar antara US$60—US$120 per ton karbon yang ditangkap, teknologi ini tidak layak secara ekonomis untuk diterapkan luas di Indonesia.

Ketergantungan pada solusi palsu seperti co-firing dan CCS/CCUS menunjukkan komitmen setengah hati pemerintah dalam menjalankan transisi energi yang sesungguhnya.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Atina Rizqiana

Selain itu, banyak proyek CCS di dunia justru digunakan untuk enhanced oil recovery (EOR), yang meningkatkan produksi minyak dan pada akhirnya menghasilkan emisi tambahan. Celios memandang pendekatan ini mencerminkan inkonsistensi antara upaya pemerintah dalam transisi energi dan target pengurangan emisi karbon.

“Ketergantungan pada solusi palsu seperti co-firing dan CCS/CCUS menunjukkan komitmen setengah hati pemerintah dalam menjalankan transisi energi yang sesungguhnya. Langkah ini tidak hanya berisiko menambah keluaran emisi [karbon], tetapi juga memperpanjang usia infrastruktur fosil yang seharusnya dipensiunkan,” tutur Atina.

Dia menambahkan, jika praktik ini dilanjutkan, solusi iklim pemerintah akan berakhir dengan kegagalan. Pemerintah malah memperburuk situasi lingkungan dengan tetap berfokus pada pengelolaan energi berbasis fosil.

Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen lingkungan Indonesia lebih cenderung retoris ketimbang ditunjukkan dengan tindakan nyata dalam mendukung transisi energi bersih dan berkeadilan.

Fabby menambahkan ketika RI ingin menerapkan CCS, pemerintah perlu menambah pembangkit eksisting sebesar 40% yang ingin dipasang CCS. Akan tetapi, hal itu akan menjadi sia-sia jika pembangkit yang digunakan berasal dari batu bara.

“Banyak solusi yang ditawarkan oleh pembantu presiden dan PLN itu nggak benar-benar mendorong transisi energi sebenarnya. Tidak efektif, tetapi kan pembantu-pembantunya nih dengan segala macam manuver ya mengubah ini, mengubah itu, sehingga kita enggak tahu kadang-kadang kepentingan siapa? Nah, menurut saya ini perlu jadi perhatian Presiden sih,” jelasnya.

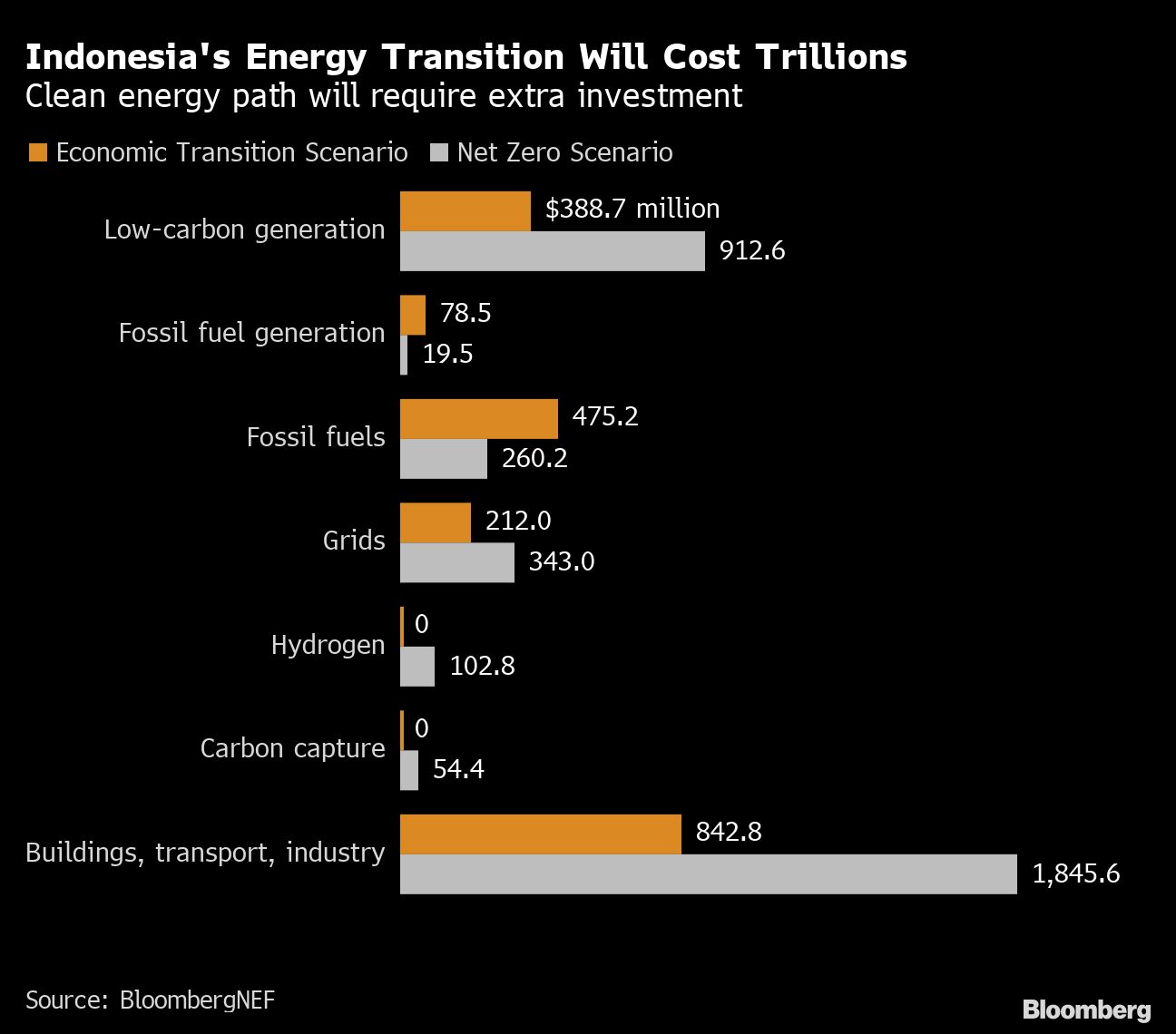

4. Upaya Minimalis Pendanaan Transisi

Indonesia terlalu menggantungkan harapan tinggi bagi program transisi energi melalui komitmen pendanaan sekitar US$20 miliar dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diumumkan di KTT G-20 pada November 2022. Lebih dari dua tahun berlalu, belum juga nampak tanda-tanda realisasi pembiayaan.

Belakangan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump justru menjadi ancaman dalam upaya percepatan transisi energi di Indonesia lewat skema JETP. Trump menentang transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

Kementerian ESDM sebelumnya menyebut pendanaan transisi energi dari skema JETP untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau sekitar Rp8,15 triliun dari total komitmen US$21,6 miliar.

Fabby memandang pemerintah tidak bisa mengandalkan pendanaan luar negeri. Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber APBN untuk memobilisasi pendanaan swasta dan non-APBN lainnya.

Berdasarkan perhitungannya, RI membutuhkan US$30 miliar—US$40 miliar untuk investasi membangun proyek EBT seperti membangun transmisi, storage, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pemerintah, lanjut dia, juga bisa membiayai pensiun dini PLTU dari APBN karena pada akhirnya aset PLTU tersebut akan menjadi milik negara. Menurutnya, sejumlah proyek transisi energi yang ada di RI tidak layak untuk mendapatkan kredit usaha atau bankable karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

“Katakanlah PLN bilang butuh US$5 miliar itu dikasih duitnya ke PLN dari APBN, katakan US$1 1 miliar sampai dengan 2030 nanti secara bertahap. Kan duitnya enggak ke mana-mana, duitnya berubah jadi aset PLN,” ungkapnya.

“Enggak ribet kok. Itu hanya masalah bagaimana kita bisa memprioritaskan atau enggak. Mau atau enggak?”

SWASEMBADA ENERGI

1. Proyek Kilang Raksasa Tersandera

Di sektor swasembada energi, titah Prabowo sejauh ini juga masih belum ditranslasikan ke dalam peta jalan yang konkret dapat tepat sasaran untuk mencapai target jangka panjang.

Bahkan, swasembada energi bisa sulit tercapai karena sejumlah proyek kilang raksasa seperti proyek RDMP atau Kilang Balikpapan dan proyek GRR atau Kilang Tuban oleh PJSC Rosneft tak kunjung selesai dibangun. Kedua proyek tersebut padahal sangat-amat krusial demi ketahanan energi nasional.

Hingga Desember 2024, progres pembangunan RDMP Balikpapan baru mencapai 91%. PT Pertamina (Persero) pun menargetkan proyek kilang raksasa tersebut bisa mulai beroperasi pada September 2025, setelah progresnya lama tersendat.

Untuk diketahui, megaproyek RDMP Balikpapan menelan investasi senilai US$7,4 miliar (sekitar Rp119,6 triliun asumsi kurs saat ini). Perinciannya, US$4,3 miliar berasal dari ekuitas, sedangkan US$3,1 miliar diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA).

Dalam rancangan awalnya, proyek RDMP seharusnya akan meningkatkan kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan dari 260.000 barel per hari atau barrel oil per day (BODP) menjadi 360.000 BOPD. Harapannya, impor bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan karena Indonesia bisa memproduksi sendiri dalam jumlah besar.

Lain halnya dengan RDMP Balikpapan, proyek Kilang Tuban juga hingga hari ini masih terkatung-katung karena tersandera ketidakjelasan keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) Rosneft Singapore Pte Ltd.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal memandang Rosneft sama sekali tidak menunjukkan niat untuk berinvestasi di Tanah Air. Sayangnya, Kementerian ESDM dan Pertamina dinilai lamban dalam mengambil keputusan yang seharusnya sudah jatuh tempo sejak tahun lalu.

GRR Tuban, yang menelan investasi Rp238,5 triliun, seharusnya dirancang untuk menjadi kilang raksasa berkapasitas olah minyak mentah 300.000 barel per hari.

Kalau [Kilang Tuban] enggak gerak cepat gara-gara Rosneft, kita [jadi] tersandera istilahnya. Proyek enggak bisa maju, padahal permintaan BBM naik terus.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal

Rosneft sendiri merupakan salah satu perusahaan migas Rusia yang terimbas sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi terhadap Ukraina sejak awal 2022; yang menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang.

Moshe menggarisbawahi, makin lambat Pertamina memutuskan kontrak dengan Rosneft, makin lambat pula upaya mewujudkan ketahanan energi di dalam negeri. Di sisi lain, kebutuhan minyak kian hari kian meningkat ditambah Prabowo mendesak peningkatan lifting minyak secara drastis.

Bahlil sendiri pun selalu mengingatkan jajarannya untuk menggenjot lifting minyak. Saat ini realisasi lifting minyak masih di bawah 600.000 barel/hari, padahal konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta barel/hari.

2. Cadangan Penyangga Energi Tak Ada Kabar

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE), pemerintah seharusnya berencana membangun buffer stock sektor energi hingga 2035.

Pembangunan fasilitas penyimpanan untuk CPE sangat penting sebagai antisipasi Indonesia menghadapi risiko krisis energi dari ancaman geopolitik global, maupun untuk menopang rencana swasembada energi Prabowo.

Perpres itu sendiri baru disahkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada Senin (2/9/2024). Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda pembahasan lebih lanjut ihwal gudang minyak tersebut.

Sesuai aturan, CPE nantinya akan berupa stok BBM jenis bensin sejumlah 9,64 juta barel, LPG sebanyak 525,78 ribu metrik ton, dan minyak mentah sebesar 10,17 juta barel hingga 2035. Mayoritas bakal berasal dari impor.

Terkait dengan itu, Bahlil baru-baru ini menyebut pemerintah baru berencana membangun fasilitas penyimpanan atau storage minyak di lokasi yang berdekatan dengan perbatasan Singapura. Saat ini, kata Bahlil, kapasitas penyimpanan cadangan minyak Indonesia hanya berkemampuan sepanjang 21 hari.

Ketika dibangun di dekat Singapura, kapasitas penyimpanan dapat mencapai 40 hari. Bahlil menyebut fasilitas penyimpanan cadangan minyak tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh Pertamina untuk membeli minyak dengan harga yang lebih ekonomis, tanpa harus mengimpor dari Singapura.

Selama ini, Indonesia masih mendatangkan 60% minyak dan BBM dari Negeri Singa.

Kalangan pakar energi berkomentar penyimpanan CPE sebaiknya tidak dibangun hanya di satu lokasi atau dekat Singapura saja. Meskipun cukup strategis, CPE juga sebaiknya dibangun di Pulau Jawa karena dekat dengan basis pengguna ditambah sebagian besar konsumen BBM di Tanah Air berada di Pulau Jawa.

“Artinya, memang tidak cukup satu. Untuk di Jawa dekat dengan pengguna, kalau untuk keperluan penyimpanan dan dekat pasar perlu dekat Singapura karena pasarnya di sana,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

3. Ambisi Biofuel Ancam Deforestasi

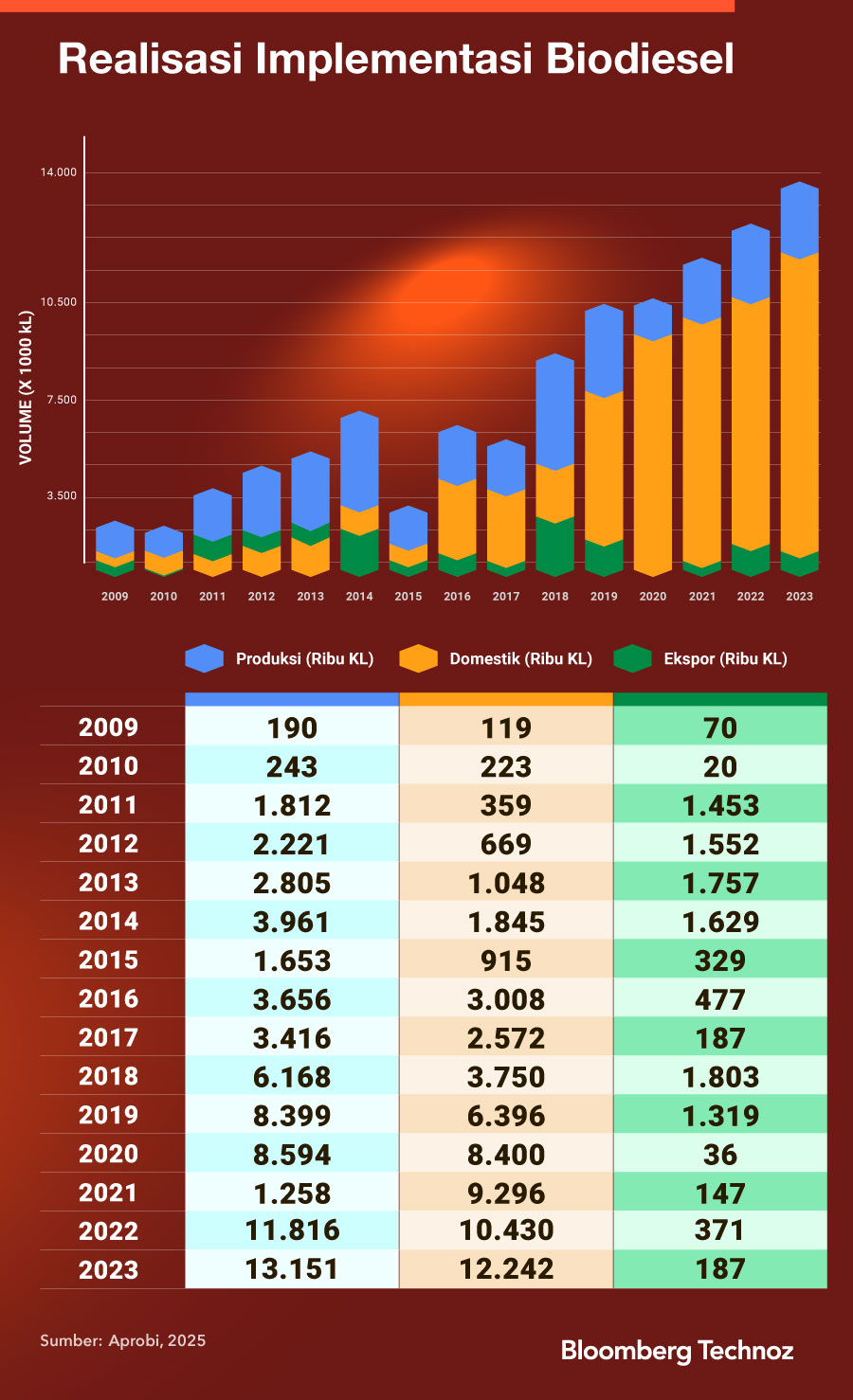

Dalam 100 hari kabinet Prabowo, pemerintah juga getol menyuarakan niat untuk mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai pengganti bensin berbasis energi fosil. Opsi yang menyeruak adalah masifikasi dan intensifikasi produksi biodiesel, bioetanol, hingga bioavtur.

Meski upaya hilirisasi dan ketahanan energi terlihat menjanjikan dalam narasi pemerintah, pendekatan ini dicap gagal menjawab tantangan ketika melihat risiko yang ditimbulkan oleh ekspansi biofuel dan ancaman deforestasi.

Misalnya, seperti bioetanol yang akan dikembangkan dengan membuka lahan tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2 juta hektare (ha). Namun, proyek tersebut dinilai riskan menimbulkan permasalahan ekologi.

Penyediaan lahan harus dilihat secara holistik, khususnya mengenai keberlangsungan dan dampaknya bagi flora fauna di sekitar kawasan tersebut.

Kemudian, implementasi mandatori biodiesel B40—campuran 40% olahan minyak kelapa sawit dengan 60% solar — bakal berlaku sepenuhnya per Februari 2025.

Namun, dalam pelaksanaannya, mandatori biodiesel berisiko mengganggu ketersediaan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk kepentingan bahan baku industri pangan.

Konsumsi CPO dalam negeri hingga November 2024 tercatat sebesar 21,67 juta ton, naik 2,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 21,21 juta ton.

Menyitir laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kenaikan konsumsi tersebut tak lepas dari naiknya konsumsi untuk biodiesel yang mencapai 10,40 juta ton, yang juga naik 7,71% dari tahun sebelumnya.

Direktur Sosio-Bioekonomi Celios Fiorentina Refani menyebut peningkatan produksi biofuel berbasis sawit yang diusung pemerintah, termasuk target B40 pada 2025 dan B50 pada 2026, membutuhkan tambahan lahan sawit yang signifikan.

Perhitungan menunjukkan kebutuhan hingga 9,29 juta ha lahan baru, setara dengan 70% luas perkebunan sawit pada 2019. Risiko deforestasi ini semakin diperparah dengan tidak diperpanjangnya moratorium sawit yang berakhir pada 2021.

“Absennya perlindungan regulasi, ditambah dengan kebijakan seperti UU Cipta Kerja yang kontradiktif dengan perlindungan lingkungan, membuka jalan bagi ekspansi sawit yang lebih masif dan tidak terkendali,” ujarnya.

Deforestasi yang masif tidak hanya mengancam ekosistem hutan, tetapi juga memperburuk krisis iklim global. Data dari Global Forest Watch mencatat hilangnya 270.000 ha hutan primer di Indonesia pada 2022, sebagian besar akibat ekspansi sawit.

Fiorentina menambahkan kebijakan yang menempatkan biofuel sebagai solusi utama transisi energi tidak hanya gagal mengurangi emisi karbon, tetapi juga memicu konflik sosial dan degradasi lingkungan yang mendalam.

“Selain ancaman terhadap ekosistem, kebijakan energi ini juga mencerminkan masalah struktural dalam pengelolaan transisi energi, di mana hutan hanya diletakkan dalam paradigma pasar sebagai komoditas,” katanya.

4. Listrik Rakyat Dipasrahkan ke Swasta

Pemerintah menginginkan sebanyak 60% dari proyek pembangkit listrik baru di Indonesia digarap oleh perusahaan swasta, untuk memenuhi kebutuhan 1,3 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN.

Tak tanggung-tanggung, independent power producer (IPP) bakal mendapat jatah sekitar 60% dari total penambahan kapasitas 71 GW yang tertuang dalam RUPTL 2025—2034.

Bagaimanapun, Bahlil memberi catatan bahwa IPP yang boleh menggarap proyek pembangkit listrik haruslah yang sejalan dengan misi dan rencana pemerintah, bukan yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang diwacanakan oleh pemerintah.

Terlebih, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN.

Dalam pandangan Fabby, ketika pemerintah menggandeng pihak swasta untuk memenggawai proyek kelistrikan rakyat, biayanya akan lebih mahal.

Dia menilai hal itu akan mustahil dan tidak menyelesaikan permasalahan elektrifikasi yang ada. Bahkan, menurutnya, wacana itu bukan barang baru karena sudah pernah diungkapkan oleh menteri-menteri sebelum Bahlil.

“Menurut saya itu bukan solusi yang baik, penyediaan listrik desa itu diserahkan saja ke PLN atau PLN diberikan dana untuk melakukan misi itu. Kita sudah pernah hitung ribet ya dan mahal,” ujarnya.

“Kalau itu dikerjakan oleh swasta dibandingkan dengan PLN, itu biaya cost structure-nya bisa di-absorb oleh cost-nya PLN karena beroperasi secara nasional, kalau swasta kan enggak ada masalah keekonomiannya.”

Dengan demikian, Fabby memandang sejumlah kebijakan di sektor energi yang tengah berjalan hingga 100 hari kerja Prabowo-Gibran masih jauh dari target Asta Cita untuk mewujudkan transisi dan swasembada energi. Dia menilai masih ada upaya kementerian terkait yang mengabaikan tujuan Prabowo untuk mandiri energi.

Pada akhirnya, para pembantu Presiden perlu segera menerjemahkan komitmennya bertransisi energi dengan mengeluarkan rencana untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan serta meninggalkan energi fosil, termasuk langkah-langkah taktis mencapai bauran EBT 23% akhir tahun ini agar tidak kehilangan momentum.

Bahlil, khususnya, butuh bekerja ekstra keras ke depan, agar solusi dan kebijakan yang dihasilkan Kementerian ESDM bisa makin sejalan dengan target transisi dan swasembada energi Prabowo.

(wdh)